La mort de Sarafian

“La collaboration fructueuse de l’homme et de la machine,” c’était le thème du prochain numéro. Fovet m’avait demandé d’écrire un article sur les échecs, un sujet qui selon lui illustrait parfaitement le propos. C’était touchant de la part de mon rédacteur en chef, j’en déduisais qu’il avait lu mon CV jusqu’au bout, jusqu’à la fameuse ligne “hobbies & centres d’intérêt” où j’avais mentionné mon penchant pour ce jeu. Hélas, cette histoire de collaboration fructueuse ne m’inspirait pas du tout. Au contraire, il me semblait que l’informatique avait beaucoup abimé les échecs. Depuis que Deep Blue avait battu Kasparov en 1997, les grands joueurs avaient perdu leur aura mythique aux yeux du public, et chaque innovation supplémentaire aggravait la situation.

Le coeur du problème, c’est qu’il n’y a pas, aux échecs, de bons et de mauvais coups. Il y a un unique coup parfait, et une infinité d’erreurs. Pour chaque position, il existe un coup, et un seul, qui confère à celui qui le joue les meilleures chances de gagner. Toute déviation, si infime soit-elle, constitue un échec (d’où le nom, qui sait). D’erreur en erreur, le joueur le moins adroit avance vers son inexorable défaite. L’intérêt du jeu réside dans l’impossibilité, pour les joueurs comme pour le public, de savoir avec certitude si tel coup joué était, effectivement, le coup parfait : jusqu’au dénouement, le doute est permis. Or l’ordinateur, qui calcule ce coup-là en un million d’opérations et en moins d’une seconde, tue le doute, et retire au jeu tout son piment.

J’en avais eu la démonstration quelques semaines plus tôt. Magnus Carlsen, le numéro un mondial, affrontait en duel Ian Nepomniachtchi qui espérait lui prendre son titre de champion du monde. Pour la retransmission vidéo du match, les producteurs avaient jugé opportun d’utiliser un logiciel qui tenait le public informé en temps réel de l’équilibre des forces, avec une irréfutable précision. Après chaque coup, une jauge oscillait, semblait hésiter un instant, puis révélait qui des deux joueurs avait désormais l’avantage. Lorsque Nepomniachtchi commit une impardonnable bourde en piégeant son propre fou, on aurait pu croire à un sacrifice tactique. Était-ce le point de départ d’un plan bien ficelé ? Non, répondait l’algorithme sans équivoque, il s’agissait bel et bien d’une grossière erreur. La jauge chuta en sa défaveur. Suivit un plan serré d’un Nepomniachtchi souriant, satisfait, tout ignorant qu’il était des conséquences de son geste. Heureux les simples d’esprit ! Ainsi fut offerte au monde entier l’opportunité de se moquer du manque de talent d’un des meilleurs joueurs vivants. La voilà, la collaboration fructueuse de l’homme et de la machine ! On était loin du combat de gladiateurs cérébraux. Aujourd’hui, le public regarde jouer deux idiots et attend, impatient, que l’un d’entre eux se révèle plus bête que l’autre.

Puisqu’il fallait tout de même envoyer un papier à Fovet, j’avais décidé de prendre la consigne à contre-pied. Je me replongeai dans une affaire qui m’avait passionné dans ma jeunesse, une affaire vieille de plus d’un siècle, du temps où les meilleurs joueurs d’échecs passaient encore pour enfants prodiges et génies insondables, avant que la technologie ne les rabaisse au rang de calculatrices défectueuses. La partie de 1874 entre Pertag Sarafian et Emilio Casello devait donner aux échecs son premier champion du monde. À la place, son issue sinistre l’avait reléguée au rang de fait divers, et elle a aujourd’hui disparu des mémoires. Un bibliothécaire de Saint-Louis, dans le Missouri, m’en a fourni les grandes lignes, que j’ai pu vérifier et compléter par de patientes recherches. J’en retranscris ici la teneur avec exactitude.

¶

En 1872, dix des meilleurs joueurs de l’époque, réunis à Paris à l’occasion d’un tournoi organisé par le duc de Persigny, décidèrent de former la première fédération internationale du jeu. Ainsi fut fondée la Ligue Mondiale des Échecs, avec pour mission officielle “l’unification de la société des joueurs, l’édification des générations futures et la prospérité du jeu d’échecs en général”. En réalité, la Ligue répondait à deux besoins pressants : d’abord, mettre fin à la prolifération des variantes du jeu en établissant des règles officielles ; ensuite, classer les joueurs selon une hiérarchie indiscutable, car il n’existait alors aucun système pour départager les joueurs entre eux. Il fallut attendre les années 1930 pour qu’Arpad Elo propose un calcul à la fois simple et objectif, qui fait encore référence aujourd’hui. Avant cela, lorsqu’on devait défendre les mérites de son joueur favori, on mettait en avant tantôt le nombre de ses victoires, tantôt sa plus longue période d’invincibilité, tantôt le prestige supposé du dernier tournoi qu’il avait remporté, mais ces critères restaient sujet à interprétation, à d’interminables marchandages de plus ou moins bonne foi, et l’on finissait la conversation non pas parce que l’un des partis reconnaissait la supériorité du champion adverse, mais parce que la lumière baissait et que le café fermerait bientôt. Pour mettre fin à ces incertitudes intolérables, il fut décidé que la Ligue organiserait, une fois tous les cinq ans, un match au terme duquel le vainqueur recevrait la somme de 4.000 livres sterling et le titre de champion du monde.

Lorsque les journaux annoncèrent que le premier match de la Ligue Mondiale des Échecs se jouerait entre Emilio Casello et Pertag Sarafian, personne ne s’en étonna. Emilio Casello, malgré son jeune âge et sa mauvaise réputation, s’était assuré une place légitime en remportant le tournoi de Paris. Quant à Sarafian, qui n’avait pas assisté au tournoi, c’est plutôt son absence qui aurait surpris. À plus de soixante-dix ans, le “prince persan”, comme l’appelaient les journaux anglais, jouissait d’un prestige sans pareil. Véritable pionnier des échecs modernes, Sarafian avait joué contre tout le monde, sur tous les continents, et avait battu tous ses contemporains dignes de l’être. Joueur patient, précis, ses adversaires le surnommaient “Le Hérisson” car il gardait toujours son roi protégé derrière des lignes de défense imprenables, sur lesquelles ses ennemis, privés d’options, venaient s’empaler à contrecœur. Pour mieux dominer la compétition, il n’hésitait pas à étendre la lutte au-delà des quatre coins de l’échiquier. Une partie se joue toujours entre un joueur intimidant et un intimidé. Si l’on se croit meilleur que son adversaire, la victoire est un dû et le jeu une simple formalité : on joue avec assurance, on gagne sans effort. Si au contraire on prête à son adversaire un niveau supérieur, alors on doute, on interprète les coups les plus anodins, on gâche une énergie précieuse en conjectures et on perd sans avoir livré bataille. Sarafian mesurait mieux que les autres tout le parti qu’il pouvait tirer d’une habile propagande, et cultivait une image de moine-soldat tout entier dévoué à la cause des échecs. Il ne perdait aucune occasion d’augmenter son aura, prêt s’il le fallait à embellir la réalité, comme en témoigne cet échange avec un reporter du Edinburg Observer :

— Est-il exact, comme le prétend votre ami Lord Fallow, que vous dormez neuf heures par nuit, et que le reste du temps vous pensez aux échecs ?

— Ce cher James ne sait pas de quoi il parle. Quand je dors, de quoi croyez-vous que je rêve ?

L’industrialisation des économies européennes servit de tremplin à sa renommée. Pour la promotion de la Compagnie des Chemins de Fer d’Italie, il joua la première partie à bord d’un train, sur la ligne Lausanne-Turin. Il joua le premier match transmis par ligne télégraphique, entre Londres et Portsmouth, puis, en 1851, le premier match transmaritime qui inaugurait la liaison de Douvres à Calais. Il fut le premier à jouer contre une femme (en concédant l’avantage d’une tour et d’un pion), et le premier à remporter une partie les yeux bandés. Pour animer les soirées du Battersea Chess Club, il conçut une pendule faite de deux sabliers côte-à-côte, traversés en leur centre par une planchette de bois perpendiculaire à leur axe vertical. La planchette, mobile et percée d’un trou, laissait s’écouler l’un ou l’autre des sabliers, mais jamais les deux en même temps. D’une poussée de la main, le joueur qui terminait son tour déclenchait le tour de son adversaire, et celui des deux qui laissait s’écouler son sablier devait à l’autre une demi-couronne. Sarafian offrit le brevet à une fabrique bavaroise, et renonça à sa part des bénéfices à condition que les sabliers fussent frappés de ses initiales.

Bien qu’il ne fût ni prince ni persan, il revendiquait volontiers des origines royales : il se disait issu, par sa mère, de la maison de Lusignan, une famille de noblesse française qui fournit quelques seigneurs aux royaumes de Jérusalem, de Chypre et d’Arménie. Bien sûr, aucune source indépendante ne corrobore cette filiation. Les informations relatives aux origines de Sarafian sont rares, douteuses et parfois contradictoires. Ni le lieu ni la date de sa naissance ne sont connus : on sait seulement que son père, Magar Sarafian, et sa femme quittèrent l’Arménie en 1796, et que Magar arriva dix ans plus tard à la cour de Vienne, veuf et flanqué d’un jeune garçon au teint mat et aux traits trop sérieux. Nous ne saurons sans doute jamais quelle ville du sud de la mer Noire eut en premier l’honneur d’accueillir Sarafian, mais on peut visiter à Samsun et à Trébizonde deux appartements, en tous points distincts et pourtant tous deux ornés de la même plaque : “Ici naquit Pertag Sarafian, prince, savant, champion d’échecs de renommée mondiale.”

Sur la route d’Erevan à Vienne, Sarafian père et fils vécurent en bohémiens ordinaires : Magar fut tour à tour joueur de cithare, jongleur, cracheur de feu, dresseur de tigre, cartomancien et funambule, mais c’est en tant que maître enchanteur qu’il résida à la cour de l’empereur François Ier d’Autriche.

Lorsque les Sarafian arrivèrent à Vienne, la ville baignait dans une humeur maussade. La douleur des défaites d’Ulm et Austerlitz était encore vive, et la dissolution du Saint-Empire romain germanique avait coupé le souffle de l’aristocratie autrichienne. Pressés de se distraire de ces humiliations, les courtisans succombèrent au charme oriental de Magar et à ses incantations paranormales. L’empereur lui ouvrit ses salons, et pendant trente ans, trois fois par semaine, il donna spectacle au Schönbrunn. Pertag assistait son père lors de ses représentations, et le reste du temps se mêlait aux jeux des enfants de la cour : osselets, dominos, tarot français, trictrac, dames et bien sûr, les échecs.

Dès ses premières parties, Pertag fit montre d’un talent remarquable. Il impressionnait ses camarades par des combinaisons tactiques complexes, et aimait par dessus tout feindre un désavantage pour pousser un adversaire trop gourmand à se découvrir. Il se pinçait alors les lèvres pour réprimer un sourire. Encouragé par ces succès précoces, son intérêt pour le jeu se changea bientôt en passion, qui vira à l’obsession, jusqu’à ce que toute autre activité, jugée futile en comparaison, cessât de l’intéresser. Il jouait aussi souvent que son père le lui permettait ; il défiait tout le monde, sans égard pour l’âge, le sexe ou le niveau présumé ; observait en silence les parties des joueurs plus expérimentés ; rejouait à l’envers ses défaites à la recherche du moment précis où il s’était égaré ; expliquait à ses opposants, lorsqu’ils s’apprêtaient à jouer un mauvais coup, la nature et les conséquences de leur erreur, et leur suggérait une alternative plus favorable ; si bien que, sans l’aide d’aucun maître, sans l’appui d’aucun protecteur, sa notoriété dépassa bientôt le mur d’enceinte de la capitale autrichienne.

La plupart des enfants, bons joueurs, s’émerveillaient devant ses prouesses, mais on raconte qu’un fils de baron, plus doué que les autres et pour cela peut-être plus jaloux, refusait d’admettre la supériorité de Pertag. Pour les départager, on organisa une partie à laquelle toute la cour fut conviée. Pertag gagna sans peine, mais le baronnet, outragé, refusa de s’avouer vaincu : il accusa Pertag de tricherie et exigea des excuses publiques. Le scandale prit de l’ampleur et parvint aux oreilles de Magar, qui prit le parti de clore l’incident aussi vite que possible. Face aux protestations de Pertag, qui n’admettait pas que son honneur fusse mis en doute, Magar répondit : “Si c’est là qu’est logé ton honneur, tu as perdu tout sens commun : ce n’est qu’un jeu !” Pertag dut présenter ses excuses devant témoin. Le lendemain, il quitta Vienne pour n’y plus jamais revenir.

Malgré une vie en apparence bien remplie, faite de nombreux voyages à travers l’Europe, aux Amériques, en Inde, Pertag Sarafian ne montra jamais d’intérêt pour un autre sujet que les échecs. Quand le maire de Hambourg, qui l’avait fait citoyen d’honneur de la ville et l’invitait à dîner pour l’occasion, lui demanda si le génie dont il faisait preuve dans le jeu avait des applications dans d’autres domaines, il haussa les épaules et répondit : “Peut-être.” On ne lui connut ni femme, ni amant, ni amis, mais de nombreux contacts éparpillés autour du monde avec qui il entretenait une abondante correspondance, toujours sur le même thème. Quand, à la fin des années 1850, Londres s’imposa comme capitale mondiale des échecs, il quitta son appartement parisien et s’installa dans un manoir situé à égale distance du Battersea Chess Club et du Bureau de la Poste et du Télégraphe. Ses voyages se firent plus rares, mais il fut plus productif que jamais : c’est pendant cette période anglaise qu’il rédigea ses ouvrages les plus connus, manuels et recueils de ses parties préférées, dont les titres dissimulaient mal l’opinion qu’il se faisait de lui-même : aux “Études de parties notables” de 1858 succédèrent “Les 30 meilleures parties du siècle” en 1863, qui précédaient l’opus final, paru en 1873 : “Les échecs modernes par leur maître”.

Le “match du siècle” devait initialement avoir lieu au mois de décembre 1873, mais Sarafian parvint à le faire reporter deux fois : la première, au motif que la récompense financière promise au gagnant lui semblait insuffisante, la seconde parce qu’une supposée crise de goutte l’avait tenu alité pendant deux semaines. Je dis “supposée”, car selon ses détracteurs, ces prétextes mensongers n’avaient qu’un seul but : donner à Sarafian le temps d’étudier en détail le jeu de Casello. Contre n’importe quel autre joueur, Sarafian n’aurait pas eu besoin de ces manigances. La rumeur lui prêtait un vaste réseau d’informateurs disséminés dans toutes les grandes capitales, payés pour prendre note et rendre compte du déroulé, coup par coup, de chaque partie des joueurs les plus réputés. Le maître en recevait les transcriptions dans son étude à Londres, où il passait ses journées à identifier les faiblesses de ses rivaux et élaborer des stratégies susceptibles de les déstabiliser. Cette organisation laborieuse et coûteuse portait ses fruits : depuis dix ans, Sarafian n’avait perdu aucune partie officielle. Il est cependant possible que Casello soit passé au travers des mailles de ce filet. En 1874, il avait à peine dix-huit ans. Son arrivée au plus haut niveau avait pris de court les observateurs, et bien qu’il eût déjà battu beaucoup des grands noms du circuit — Sarafian excepté — il n’avait en fin de compte participé qu’à peu de tournois réguliers. Par conséquent, Sarafian en savait très peu sur son compte, et aurait éprouvé le besoin d’allonger sa période préparatoire de quelques semaines. De nombreux feuillets annotés, décrivant des parties jouées par Casello pendant l’hiver 1874 à Paris et à Meaux, et retrouvés dans le cabinet de Sarafian, accréditent cette théorie.

La date du match fut finalement fixée au 6 mars 1874, et le lieu au Simpson’s-in-the-Strand de Londres. Sarafian avait donc l’avantage du terrain, mais ce choix arrangeait tout autant Casello qui, sur les conseils du procureur de la Seine, s’était imposé un exil volontaire loin de Paris.

¶

Emilio “Ampiabocca” Casello, né en 1855 à Gênes, descendait d’une longue lignée de bons à rien. Sa famille, expulsée d’Italie, s’était installée dans la zone parisienne où elle vivait de divers trafics. Casello entra dans le monde des échecs par la petite porte : celle d’un tripot. Un de ses oncles tenait une maison de jeu clandestine sur les bords du canal de l’Ourcq, où la jeunesse bourgeoise venait s’encanailler au contact des chiffoniers des faubourgs et perdre de petites fortunes au baccarat. On y jouait aussi au bonneteau et aux échecs, au tarif de deux sous la partie plus dix sous pour le gagnant. Afin d’améliorer leurs chances de gagner, les membres du clan Casello n’hésitaient pas à distraire leur adversaire — un verre de vin renversé, la caresse d’une belle inconnue, la lame d’un couteau qu’on faisait briller avec négligence — pour repositionner une pièce ou en faire disparaître une autre.

Qui sait combien de temps le talent d’Emilio Casello serait passé inaperçu si Napoléon Marache, alors un des meilleurs joueurs français, rédacteur en chef du très populaire Chess Palladium et flambeur compulsif, ne s’était pas retrouvé un soir face à lui autour d’un échiquier. À la première partie, Marache joua d’une main distraite, car il n’imaginait pas trouver un adversaire digne dans un endroit pareil. La justesse des coups de cet enfant d’à peine douze ans finit par l’intriguer, à tel point qu’il fit mine de ne rien voir lorsque Casello lui vola discrètement un pion. Au moment de payer, Marache lui dit :

— Je ne dédommage pas les tricheurs. Quand ton ami m’a demandé mon briquet, tu m’as pris un pion à la sauvette. Ne dis pas non ! J’ai beau avoir bien bu, je pourrais jouer les yeux fermés. Ce qui m’échappe, c’est que tu avais l’avantage : quel besoin avais-tu de tricher ?

— J’allais gagner, c’est sûr, répondit Casello, mais en combien de temps, personne peut le dire. Vous êtes fort, je l’ai bien vu, et moi j’aime pas quand ça traîne, surtout que les autres sont allés au canal et que je vais commencer à me faire désirer. Sans votre pion j’ai pu finir en quatre coups, et vous pouviez rien y faire.

Cette rencontre fit forte impression sur Marache. Dans sa correspondance avec Madame de Broglie, il écrivit : “J’étais alors comme un diamantaire devant une énorme pierre brute. Il faudrait beaucoup tailler et polir, mais une fois mon travail accompli, son éclat serait sans égal.”

Marache offrit à Casello dix sous par partie, gagnée ou perdue, à condition qu’il promette de ne plus tricher. Casello promit, et Marache revint tous les jours à la maison de jeu pour l’affronter, ou plutôt pour lui faire la leçon. Lorsque le garçon peinait à trouver le bon coup, Marache le guidait avec tendresse : “C’est correct, mais il y a mieux…”, “Attention, tu affaiblis la structure de tes pions !”, “Si tu ne bouges pas ce cavalier bientôt, ton fou restera bloqué toute la partie”, etc. Après quelques semaines de ce régime, Marache offrit aux parents de Casello quatre francs de rente hebdomadaire et prit le garçon à temps plein sous son aile, bien décidé à en faire un champion redoutable.

Pour l’essentiel, le projet de Marache se concrétisa, à ceci près que Casello disparaissait parfois sans laisser d’adresse, pour reparaître quelques jours plus tard au poste de police, ivre et contusionné. Ces frasques ne semblaient pas gêner ses progrès, puisqu’à quinze ans il battit en partie simultanée toute la Pléiade berlinoise, les sept plus grands maîtres allemands de l’époque. Après sa victoire au tournoi de Paris, les bookmakers lui attribuèrent la cote la plus favorable du circuit, détrônant Sarafian qui occupait cette place depuis des années. On dit que ce dernier, qui se faisait communiquer plusieurs fois par semaine les cours des bureaux de paris et les épluchait comme un avare compte son argent, entra dans une colère terrible en apprenant la nouvelle, et se déplaça en personne au Fixed Odds Betting Office de Clapham pour expliquer à des guichetiers confus qu’un tel comportement les conduisait à une banqueroute certaine.

¶

Selon les règles usuelles du duel, le match se jouerait en deux parties, de quatre heures chacune, avec alternance des couleurs pour neutraliser l’avantage aux blancs. Cependant, une cérémonie de tirage au sort avait lieu la veille du match, en présence des joueurs et sous l’œil des arbitres, pour savoir lequel des deux jouerait avec les blancs le premier. Ce tirage se faisait toujours dans une atmosphère tendue, chaque joueur espérant jouer les blancs d’abord pour pouvoir faire la course en tête. C’est à l’occasion de cette cérémonie que Sarafian et Casello se trouvèrent pour la première fois en présence l’un de l’autre. Une photographie de la rencontre peut être consultée dans les archives du Western Mail, à Cardiff. On y voit Sarafian, légèrement voûté mais tout de même reconnaissable à sa carrure démesurée, ses sourcils broussailleux et son large front. Le haut de son crâne, tout à fait dégarni, est ceint d’une couronne de cheveux blancs, ébouriffés et crépus. D’une main, il serre une pipe immense, et de l’autre il s’appuie sur une canne, ou plutôt un bâton noueux. Il tient à la fois de l’ogre, de l’ermite et du sorcier. Casello aussi attire l’attention. Alors que toutes les personnes présentes ont adopté une pose formelle, rigide, et supportent les dents serrées le temps de pose de plusieurs minutes, lui seul ne regarde pas l’objectif. Une cigarette au coin des lèvres, le veston rejeté sur l’épaule, retenu d’un doigt nonchalant, il a l’air d’un voyageur distrait qui patiente sur un quai de gare.

Le journaliste du Western Mail mentionne une altercation entre les deux joueurs, sans préciser si celle-ci précéda ou suivit la prise du cliché. Selon l’article, après que le hasard eut attribué à Casello le privilège de jouer les blancs le premier, Sarafian s’approcha pour lui serrer la main et lui glissa quelques mots à l’oreille. Casello sourit et, se retournant vers Marache, dit haut et fort : “Ha paura, il vecchio !” — le vieux a peur. À ces mots, Sarafian saisit Casello par le col et le secoua avec rage. La situation aurait pu dégénérer si un des juges n’avait pas bondi pour les séparer. Plus tard, la police interrogea longuement Casello au sujet de cet incident, cherchant à savoir si les paroles du vieux maître pouvaient avancer leur enquête. Jusqu’au bout, Casello maintint que Sarafian lui avait dit, dans un français impeccable : “Tu as la vie devant toi, arrête tant qu’il est temps.”

Le lendemain, à dix heures précises, les deux joueurs se présentèrent au Simpson’s-in-the-Strand et prirent place dans la salle de jeu principale. Comme à son habitude, Sarafian passa plusieurs minutes à positionner ses seize pièces selon son goût : chacune parfaitement centrée sur sa case, les cavaliers tournés l’un face à l’autre, les fous orientés vers leurs diagonales extérieures. Après une poignée de main aussi convaincante qu’un serment d’ivrogne, Sarafian enclencha la pendule mécanique et Casello poussa de deux cases son pion du roi. Sarafian opta sans surprise pour la défense française, dont il était le maître incontesté. Trente-huit coups et deux heures quarante-cinq plus tard, Casello n’était toujours pas parvenu à pénétrer la forteresse érigée par Sarafian, et les deux joueurs s’accordèrent sur une partie nulle.

Après une heure de repos, les joueurs furent invités à commencer la seconde partie. Sarafian procéda à son rituel, avec les pièces blanches cette fois-ci, et choisit lui aussi d’ouvrir par le pion du roi. Casello répondit en avançant de deux cases le pion du fou de la reine : c’était la partie sicilienne, truffée d’enchaînements complexes et de pièges retors. Les huit premiers coups furent joués en moins de trois minutes, chaque joueur répondant du tac au tac à son adversaire. Johann Löwenthal, le maître hongrois qu’on disait doué d’une mémoire absolue, assistait à la rencontre. Il affirma dès le onzième coup qu’aucune partie de l’histoire n’avait atteint une position semblable. Puisqu’aucun joueur ne pouvait se référer à un match étudié au préalable, le rythme de jeu aurait dû s’adoucir, mais il n’en fut rien : Sarafian et Casello poursuivirent leur échange avec la régularité d’un métronome. Soit ils calculaient avec une intuition foudroyante les implications du choix de leur adversaire, soit ils anticipaient son prochain geste, l’y invitaient même, comme si une harmonie secrète unissait leurs coups, une chorégraphie improvisée entre deux danseurs trop heureux de se découvrir si bien accordés l’un à l’autre.

Au dix-neuvième coup, la partie ralentit enfin son allure. Sarafian réfléchit plus de quinze minutes avant de se décider. Qu’est-ce que ce choix pouvait avoir d’inédit ? Pour la foule amassée autour des joueurs, il ne différait en rien des précédents : un coup de pinceau de plus, jeté sur un tableau sublime auquel ils ne comprenaient rien. Les journalistes, qui comptaient sur l’expertise des maîtres présents pour leur fournir une analyse intéressante, n’obtinrent que des sourires gênés et des haussements d’épaules. Von Bilguer, à qui l’on demandait qui de Sarafian ou de Casello avait en ce moment l’avantage, répondit : “Au sujet de ces deux-là, je ne me prononce pas. Autant demander à un aveugle de vous décrire l’arc-en-ciel…” Les joueurs, qui s’étaient efforcés jusque là de garder une posture sereine, cédèrent à la nervosité. Sarafian tirait comme un asthmatique sur sa pipe éteinte. Il se levait brusquement, s’éloignait de la table pour faire les cent pas, revenait vers l’échiquier, s’y penchait quelques instants et repartait en maugréant. Casello, moins mobile mais plus tendu, restait figé la tête entre les mains, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur ses chaussures ; il tapait du talon avec frénésie.

Après une heure de cette atmosphère étouffante, on imagine sans peine l’état d’épuisement des deux joueurs. Comment expliquer, autrement que par une brève perte de lucidité, le choix de Casello au vingt-quatrième coup ? Après quelques minutes de réflexion, l’Italien souleva une pièce et l’abattit d’un mouvement sec à l’autre bout de l’échiquier. Toute la salle en eut le souffle coupé : le jeune prodige venait de sacrifier un fou, et n’obtiendrait apparemment que deux pions en échange, une affaire désastreuse pour lui.

Dix coups après cet échange douteux, Casello n’avait toujours pas obtenu d’avantage compensatoire. Au contraire, Sarafian semblait avoir consolidé son avance, et rien ne semblait pouvoir empêcher le prince persan de convertir, à plus ou moins brève échéance, son pion supplémentaire en dame. Cette apparente infériorité n’empêcha pas Casello d’offrir à Sarafian l’opportunité d’une partie nulle. Un murmure parcourut l’assistance lorsque le jeune italien signala à l’arbitre son intention d’en rester là. Proposer un ex-æquo lorsque la situation favorise l’adversaire relève au mieux du manque de courtoisie, au pire de l’insulte, mais Sarafian prit pourtant le temps d’y réfléchir. Selon le règlement de la Ligue, en cas d’égalité parfaite, un troisième match serait joué le jour suivant. D’un côté, si Sarafian ne parvenait pas à convertir son avantage, mieux valait mettre tout de suite un terme à la partie plutôt que de s’épuiser en calculs stériles : la jeunesse de Casello lui conférait une meilleure endurance, tandis que le poids accumulé des dernières heures de jeu devait peser lourd sur le vieux maître, qui avait appris à entretenir et ménager sa forme physique s’il voulait maintenir une concentration intense et prolongée. De l’autre côté, si l’on rejouait le lendemain, Sarafian perdrait l’avantage des blancs : mieux valait pour lui faire valoir sa supériorité immédiate. Il refusa en fin de compte la proposition de Casello, et la partie reprit son cours.

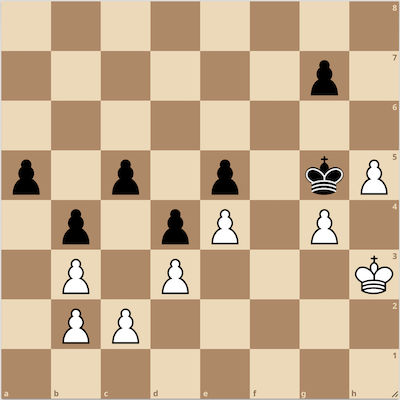

Quelques coups plus tard, il restait trente minutes à jouer à la pendule de Casello contre seulement dix pour Sarafian. Malgré ce déséquilibre conséquent, la configuration des pièces sur l’échiquier, reproduite ci-dessous, pointait vers une autre conclusion, toute à l’avantage du vieux maître.

Sarafian – Casello, 1874. Trait aux noirs. Sarafian – Casello, 1874. Trait aux noirs. |

Dames, tours, cavaliers et fous avaient tous été pris. Seuls restaient les pions pour mener bataille et protéger leur roi respectif. Sarafian en comptait sept, contre six pour son adversaire. C’était à Casello de jouer, mais il se serait bien passé de ce privilège si les règles du jeu permettaient à un joueur de passer son tour : toutes les options à sa disposition semblaient le condamner à une défaite certaine. S’il poussait un pion, Sarafian le prendrait et s’ouvrirait un chemin libre jusqu’à la dernière rangée, où il pourrait faire dame. S’il déplaçait son roi, il libérerait la case h4, offrant au roi blanc un libre passage au travers de sa ligne de défense. Casello se trouvait dans une impasse. Son avantage à l’horloge ne lui serait d’aucun secours, sauf à retarder sa défaite. Aucun observateur averti ne doutait que Sarafian puisse parvenir à la victoire dans le temps imparti.

Le déroulé des événements à partir de ce moment fut maintes fois débattu dans les semaines qui suivirent, autant au tribunal que dans les journaux et les cafés. Ce que l’on sait avec certitude, c’est que Sarafian demanda à l’arbitre la permission de se rendre à la salle d’eau. L’arbitre donna son accord et Sarafian quitta seul la salle de jeu. De nos jours, il est impensable de laisser seul un joueur ne serait-ce qu’une minute : les moyens de communication à sa disposition sont trop nombreux et trop puissants pour qu’une telle confiance puisse être consentie au plus haut niveau de compétition. L’exemple du grand-maître Rausis, surpris en train de consulter un logiciel d’analyse sur son téléphone portable dans une cabine des WC de l’Open de Strasbourg, et qui, radié à vie de la fédération et déchu de ses titres, s’inscrit désormais sous de faux noms à des tournois mineurs pour assouvir sa passion du jeu, illustre à la perfection les problèmes que posent aux échecs les nouvelles technologies. Mais en 1874, auprès de qui Sarafian aurait-il pris conseil ? La seule personne au monde capable de lui tenir tête se trouvait déjà de l’autre côté de l’échiquier. Son propre génie le vouait à l’isolement parmi ses pairs, et c’est seul qu’il se rendit aux toilettes.

Lorsqu’il revint quelques minutes plus tard, Casello n’avait toujours pas joué son coup. La salle, pourtant comble, enveloppait les joueurs d’un calme d’église, interrompu à intervalle régulier par le battement de la pendule de Casello. Dans ce silence, chacun put entendre et rapporter aux enquêteurs les paroles que s’échangèrent les joueurs. Casello se pencha en avant pour écraser sa cigarette et glissa à Sarafian : “C’est fini.” À ces mots, le prince persan sourit et inclina légèrement la tête, assez longtemps pour que cette pose peu naturelle s’imprime dans la mémoire des spectateurs — peut-être était-ce déjà un effet du poison. Enfin il répondit : “J’aimerais jouer encore un peu,” puis il s’effondra sur l’échiquier.

On crut d’abord à un malaise. Un des juges accourut au côté de Sarafian en criant : “De l’air, donnez-lui de l’air…” Il souleva le corps inerte pour le déposer sur le sol. Ainsi allongé, les yeux rivés au plafond, Sarafian ne souriait plus. Un filet de salive mousseuse s’accumulait sur son menton. Devant ce tableau sinistre, quelqu’un s’exclama : “Du poison !” À ces mots, l’agitation des spectateurs se changea en hostilité envers celui qui n’avait pas voulu s’avouer vaincu, celui que la mauvaise réputation condamnait d’avance. “Assassin !”, “Police, arrêtez-le !” clamait la foule. Casello, qui n’avait pas quitté son siège, fut agrippé par deux agents de service et emmené au commissariat, tandis que d’autres policiers furent dépêchés sur place pour rétablir l’ordre et disperser l’attroupement.

D’après les archives du Coroner’s Office de Londres, Sarafian fut déclaré mort à 17h45 par le médecin de garde. La police trouva des traces de cyanure à la commissure de ses lèvres, sur ses doigts et sur le bouton de sa pendule, ainsi qu’un plein sachet dans la poche du veston de Casello. Tout au long de son procès, le jeune Italien maintint son innocence, mais les éléments matériels du dossier, combinés à ses antécédents judiciaires, lui valurent un verdict rapide et sévère : condamné au bagne, il fut du dernier convoi du vaisseau pénitentiaire Hougoumont en route pour l’Australie, après quoi sa trace se perd complètement.

Dans la même journée, le jeu d’échecs avait perdu ses deux plus grands champions. La Ligue Mondiale des Échecs ne se remit jamais du scandale ; elle fut dissoute avant la fin de la décennie. La montée des tensions nationalistes en Europe remisa à 1929 l’émergence d’une fédération internationale, l’actuelle FIDE. Quant à Napoléon Marache, il mourut un an plus tard à Baltimore, rongé par la syphilis.

Le titre officiel de Champion du monde d’échecs fut tout de même remis en jeu dès 1886, et revint à un autre joueur d’origine viennoise, l’illustre William Steinitz, lui-même disciple de Sarafian lorsqu’il donnait leçon au Battersea Chess Club. Des six rencontres officielles qu’ils disputèrent, Steinitz n’en remporta aucune. Il n’en est pas moins considéré aujourd’hui comme le premier champion du monde de l’histoire.

¶

L’affaire aurait pu en rester là. Casello, frappé d’infâmie, fut oublié presque aussi vite qu’il était apparu. Le nom de Sarafian résista mieux à l’épreuve du temps, mais il finit par faire place à d’autres noms plus accomplis, plus étonnants, ou simplement plus modernes. Les deux joueurs passent désormais pour d’antiques curiosités aux yeux de ceux qui, au hasard d’une recherche encyclopédique, se penchent sur leurs destins tragiques.

Quant à moi, j’ai longtemps été, sinon obsédé (le mot est trop fort), au moins intrigué par cette histoire. Plus j’accumulais de détails sur les joueurs, sur l’époque, sur les événements de la journée, et moins le geste de Casello me paraissait explicable. Avait-il vraiment intérêt à risquer un coup pareil ? Le temps jouait en sa faveur : même s’il perdait ce match, il pourrait retenter sa chance quelques années plus tard. Guidé par les bons professeurs, il aurait pu beaucoup progresser ; de nos jours, les joueurs atteignent leur plus haut niveau à trente ans. Plus étonnant encore : qu’espérait-il obtenir par ce crime ? S’il imaginait autre chose qu’une sentence lourde et immédiate, il s’est surtout rendu coupable d’un grave manque d’anticipation, tort particulièrement surprenant pour un champion d’échecs habitué à calculer ses attaques avec cinq ou six coups d’avance. L’affaire me trottait dans la tête, mais j’étais incapable de formuler une hypothèse susceptible d’expliquer ces anomalies. Je finis par l’oublier tout à fait.

Des années plus tard, je vis dans un journal un problème d’échecs comme on en publie parfois entre les mots croisés et la bande dessinée. La configuration des pièces rappelait vaguement la dernière position de la partie de 1874. L’intitulé indiquait “Mat en 4, trait aux noirs.” J’essayai pendant quelques minutes de résoudre le problème de tête puis, cédant à la paresse, je décidai de faire appel à un de ces moteurs d’analyse informatique disponibles en ligne et qui me révéla instantanément la solution. Il me vint alors une idée.

Quand j’eus soumis au logiciel Stockfish 14 la fameuse position finale de la partie interrompue entre Sarafian et Casello, l’ordinateur m’apprit en une seconde ce qu’aucun homme n’avait pu démontrer en un siècle et demi. Le résultat est sans appel : les noirs l’emportent. Aucune séquence n’aurait permis à Sarafian d’empêcher la victoire de Casello. En poussant le pion de la colonne c, et au prix du sacrifice de deux pions supplémentaires, le jeune Italien obtenait une dame juste avant son adversaire ; au terme de quatorze coups forcés, il le mettait mat. L’enchaînement est alambiqué, et même contre nature pour un œil exercé, ce qui explique pourquoi il échappa si longtemps aux experts. Il n’en est pas moins implacable.

Je l’ai dit et le répète, l’informatique a transformé en profondeur le jeu d’échecs, pour le pire. Pourtant, dans ce cas précis, je reconnais que l’ordinateur ajoute plus qu’il ne retire à la saveur d’une partie. Sarafian avait-il anticipé sa défaite, quatorze coups plus tard ? Si le titre de premier champion du monde de l’histoire devait lui échapper, je suis convaincu qu’il aurait préféré mourir invaincu plutôt que d’assister à sa propre déchéance. Une fois l’issue de la partie scellée, quoi de plus logique alors que d’avaler une pilule de poison ? Je suspecte même Sarafian d’avoir prémédité cette sortie, comme une sorte de police d’assurance en cas de défaite. Comment expliquer sinon la présence de cyanure dans la poche du veston de Casello ? Cette preuve de culpabilité m’a toujours paru trop grossière. Sarafian aurait très bien pu glisser lui-même le sachet plus tôt dans la journée, ou même la veille lors du tirage sort. Il connaissait le passé trouble de Casello, son histoire familiale, ses démêlés avec la justice. Il savait que l’Italien aurait beaucoup de peine à convaincre le tribunal de son innocence. Les meilleurs joueurs se distinguent parce qu’ils savent mettre à profit le plus petit avantage : Sarafian n’aurait fait que tenir son rang en exploitant ainsi la réputation de son adversaire.

Quant à Casello, avait-il calculé sa victoire, juste avant qu’elle ne lui échappe ? L’avait-il pressentie, comme un capitaine au long cours interprète d’infimes variations barométriques et devine la tempête qui bouillonne de l’autre côté de la mer ? Selon mon hypothèse, c’est lui qui aurait mérité le titre de premier champion du monde. J’aime imaginer qu’au fin fond de l’enfer australien, il se savait à la fois gagnant et battu. Il est possible que ses juges, s’ils avaient pu consulter l’analyse du logiciel, y eussent trouvé matière à le disculper. C’eût été bien malheureux, car alors Sarafian aurait été privé de son dernier coup de maître.